De él no escuchamos en la escuela, su nombre nos llegó primero por la abuela. Mi padrino, en esas salidas que hacía al cerro, encontró algunas de sus cosas de misa escondidas y algunos centavos. Mi madre contaba de sus milagros, ya en vida. Y así, por la vía oral y luego por los libros, pudimos ver que por estas tierras pasó un hombre que ya era santo antes de su martirio.

El Padre José Isabel, nacido al norte de Guadalajara, en un rancho del Teúl, Zacatecas, se sabe que cuidaba sus rebaños de pequeño, pero que frecuentaba la soledad y solía rezar con los brazos en cruz. Decía que tenía una profunda

devoción a la misa dominical. Manifestó su deseo de consagrarse a Dios a temprana edad. Para ello, viajó con su padre cuatro días a pie; no tenían otro auxilio que la providencia. Se quedó al servicio de la señora del mesón, quien se

ofreció a ayudarle.

Un 14 de febrero, ya con veinte años, ingresó al Seminario, logrando destacar por su piedad y sus notas. El 25 de junio de 1896 recibió el carácter sacerdotal; luego, el 15 de agosto realizó su cantamisa.

Pocos fueron sus destinos: Teocaltiche y Tonalá, solo unos meses, y luego Matatlán, en Zapotlanejo.

El Cura de a pie

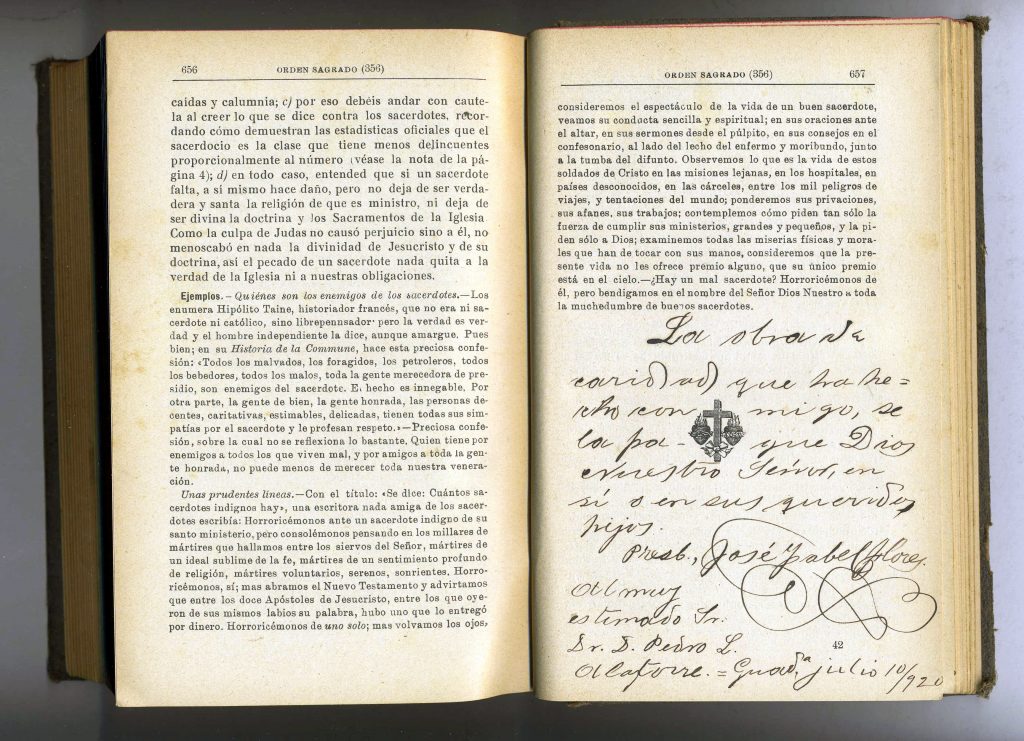

Casi cuatro horas a lomo de mula hacían de Matatlán a Guadalajara, atravesando los desfiladeros de la profunda barranca del Río Santiago. En uno de esos viajes el padre, enfermo, fue a pedir ayuda al Dr. Alatorre, afamado cirujano, quien reconoció la gravedad de la infección y procedió a realizar una operación arriesgada. Retiró parte del hueso de su mandíbula y colocó metal. La pericia del doctor salvó su vida, pero su cara quedó desfigurada; por eso se dejó la barba. Tuvo que seguir frecuentando al doctor por sus curaciones. Ahí trabó amistad con un hombre muy culto, pero que al parecer había tenido algún mal ejemplo por parte de otro clérigo. El Padre José Isabel le regaló un catecismo, cuyo autógrafo está en la página donde se señala que el verdadero testimonio de los sacerdotes está en los sacerdotes mártires.

Años más tarde firmaría con su sangre estas palabras. Magnífica providencia de Dios: este doctor curó su cuerpo y el padre buscó curar su alma. Fue este mismo doctor quien le prestó el traje de la única foto conocida como sacerdote. Años más tarde, cuando el doctor falleció, el Padre José se presentó en su casa, sin que nadie le hubiera avisado.

Matatlán, por aquellos días, era una pequeña ranchería donde, a lomo de mula, el padre atendía a sus enfermos. Muchos relatos dan fe de haber visto al padre en varios lugares al mismo tiempo. Cuando le pedían visitar a un enfermo, hacía como si se sentara a descansar; luego venían a avisar que el padre ya los había auxiliado.

Extendió la devoción al Sagrado Corazón y la medalla milagrosa. Durante 26 años atendió a sus lugareños, lejos de todo, pero no de Dios.

Cuando se soltó la persecución, cambió la sotana por las ropas de arriero y jornalero, y así, a salto de mata y cobijado por la oscuridad, no dejó sin los sacramentos a aquellos que le llamaban padre.

Nunca falta un Herodes

Un tal Nemesio Bermejo, quien fue expulsado del seminario por su amor al vino, ayudaba en la iglesia, pues aprendió a cantar. Además, el padre Flores se lo hizo compadre y por eso le dejó vivir en su propia casa. Fue este quien le dio los datos a José Rosario Orozco, presidente de Zapotlanejo.

Fue aprehendido a las tres de la mañana, luego de celebrar la misa en Colimilla, otra pequeña ranchería. Lo bajaron de su caballo y lo hicieron caminar a pie los casi 20 kilómetros hasta Zapotlanejo.

Lo pusieron en un cuartucho que servía de excusado; amarrado, ni para sus necesidades lo soltaron. Su hermana se asustó de su estado. Él contestó:

—Dios así quiere que esté; que se haga su voluntad.

La gente comenzó a juntar dinero para pagar su rescate, pero el coronel Flores, encargado de la tropa, le dijo a su sobrina, una religiosa concepcionista:

—Mire señorita, ya no llore; a su tío lo vamos a fusilar. Yo soy masón desde mis tatarabuelos, y tengo ganas de matar curas.

Se le ofreció la libertad si firmaba las leyes del gobierno. El cacique Orozco le ponía música y decía:

—Qué bonita música; si firmas estarás libre.

—Yo voy a oír una música más bonita en el cielo —respondió.

A las mujeres que pudieron colarse a llevarle la comunión, les dijo:

—De mí no tengan lástima, sino de los soldados.

A pesar de que la gente realizaba guardia, lo sacaron descolgado por la barda. En un papel escribió:

—Me sacan de la cárcel a la una de la mañana. Dicen que me van a llevar al cementerio.

Esa madrugada fue llevado al cementerio. Por el camino iba sembrando medallas para dejar algún rastro.

Le pusieron la soga al cuello y lo subieron. Trataron de ahorcarlo varias veces, pero no pudieron matarlo. Sacaron sus pistolas y le apuntaron. Él les dijo, sereno:

—Así no me van a matar; yo les voy a decir cómo. Pero antes, quiero decirles una cosa: si alguno de ustedes recibió de mí un sacramento, no se manche las manos.

De la tropa contestó uno:

—Yo no meto las manos; el padre es mi padrino, de él recibí el bautismo.

Como respuesta:

—¡Te matamos a ti también!

—No le hace; yo muero junto a mi padrino.

Una bala terminó con su vida… pero cuando apuntaron al sacerdote, estas no hicieron fuego.

Se puso su medalla milagrosa en la boca y entregó su reloj a un verdugo, a quien le dijo:

—Guárdalo como signo de perdón.

Fue este quien, a cambio del reloj, lo degolló con un machete. Fue testigo de esto el hermano del sepulturero, quien señaló su tumba.

Sus verdugos terminaron mal: Nemesio, Jesús Flores y José Aguerre fueron asesinados.

Orozco siguió persiguiendo a los cristeros. Fue este quien desterró a mi bisabuelo José de Jesús Cárdenas, por ser sacristán, quien solía decir: Prefiero perderlo todo antes que fallarle a Dios. Fue el mismo que decomisó la tienda del primo de mi abuela, Miguel Venegas Cárdenas, donde se había hospedado Anacleto Gonzales y Miguel Loza, y desde donde se organizaba la resistencia. Orozco murió apuñalado en Guadalajara.

Cuando los restos del padre José fueron trasladados del panteón a Matatlán, se encontró una medalla milagrosa en su calavera. Un hombre vino a pedirle perdón por haberle dado el tiro de gracia. Miguel Ruiz, gracias a eso, recuperó la vista.

Cuando sus restos fueron exhumados para la causa de beatificación, se tuvo certeza de que eran los del padre porque tenía un pedazo de metal en el maxilar. Lo había colocado su amigo el Dr. Alatorre, a quien le señaló que el verdadero testimonio de la Iglesia son los sacerdotes mártires.

José Isabel Flores fue declarado santo por San Juan Pablo II. Su lema resuena en nuestras tierras y en nuestros corazones:

“Si Cristo murió por mí, yo también muero gustoso por Él”.

¡Vive Cristo!